Trésor d'archéo

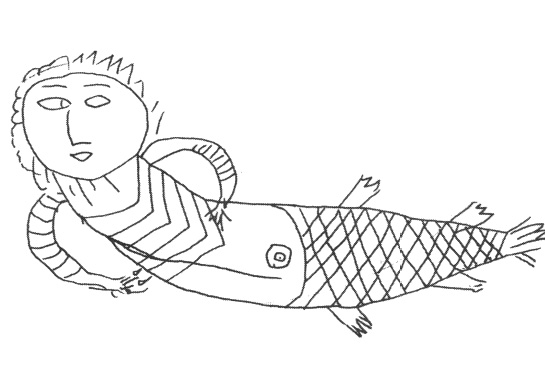

Parmi les nombreux vestiges gravés de la Porte d’Hiers, sur les remparts de Brouage, un graffiti représente une créature marine.

Un graffiti moderne

Objet du mois

Un graffiti

Date et lieu de la découverte

Août 2023, à Marennes-Hiers-Brouage

Datation de l’objet

XVIIIe siècle

Par qui ?

Le Service d’Archéologie départementale

Contexte de la découverte

Une opération de fouille archéologique préventive a accompagné les travaux de restauration des fortifications du bastion d’Hiers sur la place forte de Brouage durant l’été 2023. Les archéologues ont étudié près de 600 mètres d’élévation de la muraille, s'attachant en particulier à enregistrer les traces laissées par les outils de taille de pierre et les marques de tâcheron pour caractériser les matériaux utilisés dans la construction du bastion d’Hiers. Le graffiti présente un tout autre intérêt, puisqu'il intervient postérieurement à la construction de l’édifice. Il s'apparente en cela aux artefacts mis au jour par la fouille archéologique classique, tels que les tuyaux de pipe, les clés ou les pièces de monnaie. Comme eux, les graffitis témoignent de la vie quotidienne des occupants du corps de garde du bastion d'Hiers aux XVIIe-XVIIIe siècles. Il s'agit de militaires en l'occurrence, cantonnés dans leur corps de garde qui s'ennuyaient et tuaient le temps en dessinant sur les murs.

Il est indispensable de documenter les graffitis au regard de leur fragilité causée par l'altération du support ou le parasitage par d’autres inscriptions postérieures. Les quelques 590 graffitis du Bastion d’Hiers ont tous été inventoriés et photographiés individuellement.

Le graffiti et le glyptographe

Le terme GRAFFITI regroupe les dessins, inscriptions, gravures, peintures, ronde-bosse ou bas-reliefs gravés ou sculptés après la construction d'un édifice, sur un support vertical le plus souvent. Le rôle du glyptographe est de les inventorier et de les identifier dans un premier temps, puis si possible de les dater et de les interpréter. L’intérêt de les étudier est de comprendre les circonstances de la fréquentation du site de Brouage et la motivation des personnes qui se sont manifestées de la sorte, pour rappeler leur présence à ceux qui viendront après elles. Des photographies, croquis, commentaires et relevés métriques sont réalisés de façon systématique afin de renseigner le positionnement, la forme, l’état et les particularités de chacun des vestiges. Des photographies sont prises sous différents angles afin de produire des modèles 3D permettant une vision plus contrastée de certains détails peu perceptibles à l’œil nu. La technique utilisée en 2023 permet de restituer les vestiges sans subjectivité ou déformation et avec une précision millimétrique.

Un graffiti étonnant

Les graffitis prennent des formes variées : inscriptions, figurations, marques de dénombrement, croix religieuses, héraldique, chaussures ou encore bateaux. Parmi les nombreux vestiges gravés de la Porte d’Hiers, un graffiti représente une créature marine tournée vers la gauche. Les tracés profondément incisés dessinent un front bossu, un nez rond et une gueule grande ouverte. Car l’anthropomorphisme confère à la baleine des caractéristiques humaines. Dès lors, des gerbes d’eau ou d’air sont expulsées par la bouche, alors qu’anatomiquement elles devraient sortir par l’évent sur le dessus de sa tête. En suivant la courbure de son corps, la nageoire caudale termine la partie inférieure en étant courbée. La peau de l’animal est ornée d’écailles aux tracés plus fins. Des écailles ? Dans l’imaginaire médiéval et moderne, la baleine est un très gros poisson et porte donc des écailles. Il ne faut pas oublier qu'il est rare de voir une baleine vivante, que l'auteur du graffiti n'avait pas l'animal sous les yeux à Brouage et n'avait probablement jamais vu une baleine de sa vie, ne se fiant dès lors qu’aux descriptions de la Bible ou des explorateurs. Un bateau est figuré assez simplement : la coque est trapue et l’étrave aménagée est pointue et courbée. En observant de plus près les tracés, on note que les traits du bateau coupent ceux de la baleine : il est donc incisé postérieurement. L’étrave s’intègre à l’animal, comme si le bateau était planté dans son ventre ou si la baleine attaquait le navire.

Comment l'interpréter ?

L’interprétation par le glyptographe dépend grandement de l’observateur et de son imagination. Il lui est souvent difficile de se détacher de la première représentation qu’il s’est faite, et du désir de trouver une explication rationnelle à l’image. En 2000, J.-Y. Hugoniot proposait la figuration d’un chien avec « une tête de molosse aboyant », là où nous voyons à présent une baleine. C'est qu'entre temps, la photographie argentique a laissé la place à des techniques plus scientifiques, comme la modélisation 3D.

L'interprétation n'a pas de limites strictes et il est légitime de chercher un lien avec l’épisode biblique de Jonas et la baleine.

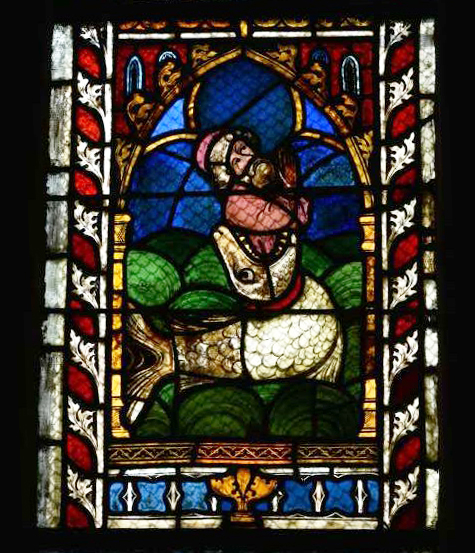

Dans ce cas, est-ce que le visage est celui de Jonas dépassant du monstre marin ? Ou est-ce que seule est présente la baleine attaquant le bateau ? Jonas avalé par la baleine (passant trois jours et trois nuits dans le ventre de l'animal avant d'être recraché), est un thème biblique symbolisant la résurrection. Il se retrouve par exemple dans les chapiteaux sculptés et imagés de l’abbaye de Mozac (Puy-de-Dôme), dans l’ancien palais de Justice de Saint-Maximin (Var) ou sur les vitraux du temple Saint-Etienne de Mulhouse (Haut-Rhin).

Mais il pourrait tout aussi bien s’agir de la représentation d’une pêche à la baleine, avec un navire plantant son étrave dans l’animal.

À l'époque où ce graffiti a été gravé dans la pierre, la pêche (maintenant on dirait la chasse) à la baleine, était encore une activité lucrative mais ô combien dangereuse. Les baleines (franches) s'étaient raréfiées, trop chassées le long des côtes atlantiques par les Basques, les Français, les Anglais et les Hollandais. Tant et si bien qu'il fallut s’aventurer sur de plus solides galions de plus en plus loin en mer du Nord, en Islande, puis vers la côte du Canada, plus précisément la péninsule du Labrador et l’île de Terre-Neuve. Samuel Champlain, natif de Brouage, faisait lui-même état de plusieurs rencontres avec des vaisseaux basques venus faire la chasse à la baleine à Tadoussac (Côte-Nord, au Québec).

Longtemps un monstre redoutable, au service des forces du mal, attribut du Diable, plus tard ogre des océans, tel Moby-Dick, le cachalot dont Hermann Melville a raconté l'histoire, le monstre marin est maintenant devenu une créature plus sympathique et emblématique de la planète en péril.

Expression spontanée ou forme d'art, ce graffiti-là ne nous dit pas qui était notre graphiste (ou devrait-on dire graffeur) anonyme.