Trésor d'archéo

Un os de la patte avant d’un bovin sauvage ou domestique découvert à Royan ?

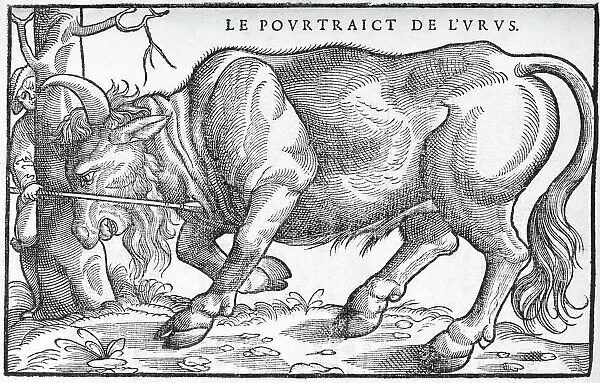

La fouille archéologique réalisée à Royan en juillet dernier a permis de révéler la présence d’un aurochs, ancêtre du bœuf, durant la Préhistoire récente au Néolithique. La capture d’un tel animal qui reste exceptionnelle nous renseigne sur les activités de chasse à cette époque.

Objet du mois

Un métacarpe d’aurochs (Bos primegenius Bojanus 1927) du Néolithique

Date et lieu de la découverte

Juillet 2022, Butte de Belmont à Médis et Royan

Datation de l’objet

Vers 3700-3400 avant notre ère

Par qui ?

Le Service d’Archéologie Départementale

Contexte de la découverte

La fouille a révélé la présence d’un village néolithique daté aux alentours de 3500 av. notre ère. L’emprise du village était délimitée par une série de fossés complexes formant une vaste enceinte de plusieurs hectares. On retrouve à l’intérieur de ces fossés de nombreux restes de vie quotidienne des habitants agriculteurs et éleveurs. Parmi les silex et les poteries, des ossements viennent témoigner de la capture d’un animal particulier, l’aurochs. De son petit nom Bos primegenius, c’est un animal puissant et impressionnant rarement rencontré et ayant pourtant fortement marqué le Néolithique.

L’objet : Un os de la patte avant d’un bovin sauvage ou domestique ?

Plus de 4000 fragments d’os d’animaux ont été retrouvés au sein des vestiges de ce village de la butte de Belmont. Ils sont très bien conservés et nombreux sont ceux qui peuvent être étudiés en détail, décrits et mesurés. Parmi eux le métacarpe d’un bovin dont la stature et la robustesse interroge particulièrement sur son caractère sauvage ou domestique. La question se pose lorsque l’on étudie les ossements des bovins du Néolithique car c’est justement à cette époque que l’on voit apparaître les premières souches domestiques. Dès lors, il devient difficile de caractériser les deux espèces dont l’anatomie diffère encore peu entre les formes sauvage et domestique. Seuls les critères de taille sont pertinents et le cas de Belmont est particulièrement marqué. Cette distinction existe car les premiers éleveurs issus des contrées lointaines du Proche-Orient sont progressivement, sur 2000 ans, arrivés en Europe avec des bœufs déjà domestiqués. En outre, les analyses paléogénétiques réalisées sur des ossements de bovinés datés du Néolithique excluent très clairement la domestication locale des bœufs et attestent la chasse de l’aurochs dès lors qu’on trouve des restes de cette espèce.

La chasse à l’aurochs au Néolithique : Tout un symbole

Si les indices liés aux activités de la chasse sont peu fréquents (pointes de flèches en silex, pièges…) au Néolithique sur la façade atlantique, les animaux principalement recherchés sont plutôt le cerf et le sanglier. Les ossements d’aurochs sont quasiment inexistants parmi les vestiges de faune mis au jour. La chasse à l’aurochs, animal robuste et peu commode, n’est pas une activité opportuniste ou fortuite et relève d’une prédation bien ciblée. Une certaine connaissance du comportement social de ces animaux est un élément essentiel pour établir les méthodes de repérage, d’approche, de capture, etc. Bien que la prise d’aurochs puisse relever d’un choix d’ordre alimentaire (apport de viande important) c’est sans doute, un geste davantage rituel qui peut être évoqué. La dangerosité et la rareté d’un tel animal peut donner à l’acte de chasse, une portée symbolique forte, valorisant un individu ou un groupe. Sa capture peut entrer dans des rites d’initiation, ou symboliser l’appropriation d’un territoire.

Du symbole à l’extinction…

L’importance de cet animal sauvage dans les croyances et mythologies de l’Europe néolithique sont illustrés de différentes manières : dépôt de massacres, peintures, poteries zoomorphes. De tels restes préservés à Belmont ne sont donc pas anodins et participent à la compréhension des pensées sociales et culturelles de ces groupes humains. Mais le développement du pastoralisme amorcé dès le Néolithique, n’est pas compatible avec la préservation des populations d’aurochs dont le biotope naturel se réduit progressivement. La chasse de ces bovins sauvages se raréfie au profit de l’exploitation des cheptels domestiques. Ce processus s’est intensifié au fil des siècles et a conduit à l’extinction de l’aurochs au XVII siècle. C’est seulement aujourd’hui qu’on tente à travers le croisement d’espèces rustiques et la sélection génétique de faire revivre des individus similaires à ceux qui paissaient au cœur des clairières des forêts néolithiques.